Предмет познания химической науки и ее структура

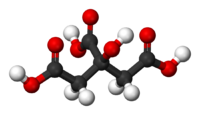

Органическая химия окончательно сложилась в самостоятельную науку во второй половине XIXв. Этому способствовало получение большого эмпирического и теоретического материала о соединениях углерода и его производных. Определяющим фактором для всех органических соединений являются особенности валентного состояния углерода — способность его атомов связываться между собой как одинарной, так и двойной, тройной связью в длинные линейные и разветвленные цепи. Благодаря бесконечному многообразию форм сцепления углеродных атомов, наличию изомерии и гомологических рядов почти во всех классах органических соединений возможности получения этих соединений практически безграничны.

В XX в. многие разделы органической химии стали постепенно превращаться в большие, относительно самостоятельные ветви со своими объектами изучения. Так появились химия элементоорганических соединений, химия полимеров, химия высокомолекулярных соединений, химия антибиотиков, красителей, душистых соединений, фармакохимия и т.д.

В конце XX в. возникает химия металлоорганических соединений, то есть соединений, содержащих одну (или более) прямую связь металла с углеродом. До окончания века были открыты органические соединения ртути, кадмия, цинка, свинца и др. В настоящее время получены углеродистые соединения со значительным содержанием не только металлов, но и неметаллов (фосфор, бор, кремний, мышьяк и т.д.). Теперь эту область химии стали называть химией элементоорганических соединений, она находится на стыке органической и неорганической химии.

Самостоятельной областью химии является наука о методах определения состава вещества — аналитическая химия. Ее основная задача — определение химических элементов или их соединений, входящих в состав исследуемого вещества, — решается путем анализа. Без современных методов анализа был бы невозможен синтез новых химических соединений, эффективный постоянный контроль за ходом технологического процесса и качеством получаемых продуктов.

Химия наших дней составляет одну из наиболее обширных областей человеческих знаний и играет исключительно важную роль в народном хозяйстве. Объекты и методы исследования химии настолько разнообразны, что многие ее разделы являются по существу самостоятельными научными дисциплинами. Современную химию принято подразделять в наиболее общем плане, по крайней мере, на 5 разделов: неорганическую, органическую, физическую, аналитическую и химию высокомолекулярных соединений. Однако четких границ между этими разделами не существует. Например, координационные и элементоорганические соединения представляют собой объекты, находящиеся в сфере исследований, как неорганической, так и органической химии. Развитие же этих разделов невозможно без широкого использования методов и представлений физической и аналитической химии.

К важнейшим особенностям современной химии относятся:

1. Дифференциация основных разделов химии на отдельные, во многом самостоятельные научные дисциплины. Эта дифференциация основана на различии объектов и методов исследования. Так, на значительное число быстро развивающихся дисциплин подразделяется физическая химия.

2. Интеграция химии с другими науками. В результате этого процесса возникли биохимия, биоорганическая химия и молекулярная биология, изучающие химические процессы в живых организмах. На границе химии и геологии развивается геохимия, исследующая закономерности поведения химических элементов в земной коре. Задачи космохимии — изучение особенностей элементного состава космических тел (планет и метеоритов) и различных соединений, содержащихся в этих объектах.

Смотрите также

Кинетическое и термодинамическое исследование физико-химических процессов

Сущность

физико-химических методов анализа заключается в том, что на основании измерения

величины, характеризующей какое-нибудь свойство раствора, определяют

концентрацию в нем исследуемого ...

Основы химии

...

Химия меди

Медь (лат. Cuprum) - химический элемент.

Один из семи металлов, известных с глубокой древности. По некоторым

археологическим данным - медь была хорошо известна египтянам еще за 4000 лет ...