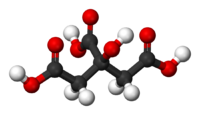

Круговорот углерода в природе.

Исключительную пищевую ценность могут иметь некоторые одноклеточные водоросли (хлорелла и др.). Так, в условиях достаточного азотного питания хлорелла содержит 50% белка (с хорошим аминокислотным составом), 35% углеводов (из которых только несколько процентов приходится на клетчатку), 5% жира, около 10% минеральных солей и все необходимые организму витамины. Опыты массового воспроизводства таких водорослей дали обнадёживающие результаты.

Замечательно то, что изменением условий питания, температуры и освещения можно сильно варьировать органический состав хлореллы. Например, из одной и той же исходной культуры были получены водоросли, содержащие 58% белка, 37,5 — углеводов и 4,5 — жира или 8,7 — белка, 5,7 — углеводов и 85,6 — жира. Её можно использовать для получения искусственной и синтетической пищи.

Дыхание животных и растений и тление их останков постоянно возвращает атмосфере (и водам океана) громадные массы углерода в виде углекислого газа. Если бы не происходило побочных процессов, общее возвращаемое подобным образом количество СО2 должно было бы приблизительно равняться усвоенному за то же время растениями. Однако в действительности всегда имеет место некоторый вывод углерода за счёт частичной минерализации останков растений и животных с образований торфа, ископаемых углей, нефти и т. д. Поэтому круговорот углерода не является вполне обратимым процессом, и уже в его органической части намечается основная линия свободного развития истории этого элемента — постепенный переход его из атмосферы в минералы земной поверхности.

В том же направлении, но ещё гораздо более мощно действуют неорганические реакции, протекающие между углекислым газом атмосферы и различными горными породами. При выветривании последних некоторые содержащиеся в них металлы под действием СО2 переходят в средние и кислые соли, вымываемые затем водой, переносимые реками в океан и частично осаждающиеся в нём. Общее количество углекислого газа, связываемого ежегодно при выветривании горных пород, по ориентировочным подсчётам отвечает 2 млрд. т углерода.

Этот громадный расход СО2 не могут компенсировать различные свободно протекающие природные процессы, ведущие к обратному переводу углерода из минералов в атмосферу (извержения вулканов, газовые источники, действие образующейся при грозах НNO3 на известняки и т. д.). Таким образом, и в своей неорганической части круговорот углерода направлен к уменьшению содержания СО2 в атмосфере.

Продолжавшийся на протяжении многих миллионов лет постепенный вывод углерода из атмосферы привёл к тому, что теперь она содержит у земной поверхности в среднем только 0,03% СО2. Так как углекислый газ (и водяной пар) свободно пропускает на Землю тепловое излучение Солнца и сильно задерживает обратное излучение Земли, уменьшение содержания СО2 в атмосфере явилось одной из причин изменения климата земной поверхности. Было вычислено, что при полном исчезновении СО2 из атмосферы средняя температура земной поверхности понизилась бы по сравнению с современной на 21 град. Напротив, при удвоении содержания СО2 она повысилась бы на 4 град (что привело бы к усиленному таянию льдов и резкому повышению уровня мирового океана). Так как в минувшие геологические эпохи атмосфера содержала больше углекислого газа (и водяных паров), средняя годовая температура на Земле была выше, чем в настоящее время (+14

°С).

Различное отношение содержащихся в атмосфере молекул СО2 к тепловому излучению Солнца и Земли обусловлено различием самого излучения. В среднем на уровне моря до поверхности Земли доходит около 75% того количества солнечной энергии [4850 кДж/(м2

·ч)], которое получалось бы при отсутствии атмосферы. Из достигающего земной поверхности излучения лишь значительно меньшая часть отражается (море отражает примерно 10%, поверхность суши — от 3 до 25% и только снег отражает 50

-90% падающего света), а большая часть поглощается. Тогда как главная доля энергии, доставляемой земной поверхности Солнцем, приходится на лучи с длинами волн 400

-1800 нм, обратное излучение Земли характеризуется длинами волн от 400 нм и выше, причём особое значение имеют длины волн около 15000 нм: они соответствуют области избирательного поглощения углекислого газа. Около 20% теплового излучения Земли приходится на “окно” в области 900

-1300 нм и почти полностью теряется. В общем, Земля теряет излучением лишь около трети того количества тепла, которое она теряла бы при отсутствии защитного действия СО2 и Н2О.

Смотрите также

Синтез метанола

...

Современные и перспективные требования и технологии к качеству

тяжелых моторных и судового маловязкого топлива

Настоящие

технические условия распространяются на топливо маловязкое судовое получаемое

из дистиллятных фракций прямой перегонки и вторичной переработки нефти.

Топливо

маловязкое судов ...