Научная, научно-организационная деятельность Г.А. Разуваева.

Второе направление — собственно химия свободных радикалов. К тому времени здесь накопился целый клубок вопросов (кстати, не распутанный до конца и по сей день). Например, химическое поведение свободных радикалов не должно зависеть от их происхождения, от природы первичного источника и способа генерации. Эксперименты же сплошь и рядом свидетельствовали о противоположном. Так, фенильные радикалы из пероксида бензоила и из дифенилртути вели себя различно. Более того, фотолиз и термолиз одного и того же объекта часто приводил к различным продуктам. Возникает вопрос — а свободные ли эти радикалы?

Третья проблема — возможность создания новых практически важных химических процессов и качественная модернизация уже известных на основе фундаментальных знаний о свободных радикалах в жидкой фазе.

В первую очередь начались исследования трех классов соединений, являющихся источниками свободных радикалов: металлоорганических, пероксидов и азосоединений.

Важной областью исследований Г.А. Разуваева были цепные свободнорадикальные реакции. Совместно с Ю.А. Ольдекопом и Н.А. Майером в середине 50-х годов было обнаружено инициированное свободными радикалами или УФ-облучением декарбоксилирование ртутных солей органических кислот:

(RCOO)2Hg → R-HgOCOR + CO2 (УФ, пероксид)

В дальнейшем реакция Разуваева-Ольдекопа-Майера была весьма детально исследована во всех ее вариантах и легла в основу нового метода синтеза ртутьорганических соединений.

Вновь обратимся теперь к пероксидам. Эти объекты, как уже отмечалось, были в числе первых и наиболее перспективных источников свободных радикалов, с которыми Г.А. Разуваев начал работу в Горьком. Решая фундаментальные проблемы химии свободных радикалов и закономерностей цепных процессов, он понимал необходимость практического использования новых знаний. Постоянное стремление приобщить практиков к полученным научным результатам — отличительная особенность стиля работы Григория Алексеевича. Он сумел привлечь к сотрудничеству с кафедрой и НИИ Химии, где был директором, буквально десятки химиков с химических предприятий Дзержинска. Достаточно сказать, что на протяжении более двух десятилетий каждую неделю он по вторникам с раннего утра направлялся в Дзержинск и полный день занимался там прикладными вопросами. И неудивительно, что сегодня на предприятиях и в исследовательских институтах Дзержинска на ключевых постах работают его "остепененные" ученики — бывшие аспиранты, а теперь в большинстве своем доктора наук.

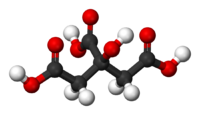

В начале 50-х годов остро стояли вопросы разработки новых инициаторов полимеризации виниловых мономеров. Их было очень мало, что сдерживало развитие новых технологий и производств. Из пероксидных инициаторов практически использовались лишь пероксид бензоила да персульфат аммония (для эмульсионной полимеризации). Поэтому Григорий Алексеевич начал поисковые исследования в области синтеза новых высокоэффективных пероксидных инициаторов. Среди многих вариантов наиболее интересными оказались диалкилпероксидикарбонаты. Был разработан промышленный синтез одного из них — дициклогексилпероксидикарбоната (ЦПК) (Г.А. Разуваев, Л.М. Терман, 1960 — 1965 гг.).

ЦПК очень удобен как инициатор радикальной полимеризации(30-40о). Для сравнения, пероксид бензоила начинает распадаться на радикалы при температурах выше 70—80°С.

ЦПК был быстро внедрен в производство на предприятиях Дзержинска и Челябинска. С тех пор прошло тридцать лет, но, несмотря на темпы современного развития, он по-прежнему остается лучшим инициатором полимеризации для ряда мономеров, особенно для метилметакрилата.

Далее школа Г.А. Разуваева перешла к новому циклу исследований, базирующихся на результатах первого этапа и, несомненно, стимулированных мировым научным прогрессом. Ключевым направлением на новом этапе стала синтетическая металлорганическая химия непереходных и переходных элементов. Но почему именно она? Причин было несколько.

Смотрите также

Кислоты

Цель: познакомить учащихся с органическими и неорганическими кислотами,

присутствующими вокруг нас; подробно рассмотреть строение и свойства

неорганических кислот; научить работать с научной ...