ИЗМЕРЕНИЯ С ОРБИТЫ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЛУНЫ

Исследования химического состава лунного грунта были начаты с орбиты искусственных спутников Луны. Эти спутники позволили изучить характеристики окололунного пространства, магнитного и гравитационного полей Луны, а также, что особенно важно для нас, получить общие сведения геохимического характера. Естественно, что такие исследования являются глобальными, т. е. их результаты получаются усредненными по значительным площадям лунной поверхности.

Измерения, проведенные с помощью гамма-спектрометра, установленного на первом искусственном спутнике Луны — станции «Луна-10», позволили получить данные о гамма-излучении больших областей лунной поверхности. Часть этого излучения, как полагают, возникает за счет взаимодействия космических лучей с поверхностью, а другая связана с собственной радиоактивностью лунных пород. После сравнения интенсивности гамма-излучения от распада в лунном грунте естественных радиоактивных элементов (калия-40, изотопов урана и тория) с интенсивностью излучения этих элементов, содержащихся в земных горных породах, ученые пришли к выводу, что лунные породы содержат радиоактивные элементы, концентрация которых соответствует земным породам основного состава (типа базальтов). Таким образом, полученные данные указывали на отсутствие (в районах лунной поверхности, где проводились измерения) пород с таким же содержанием радиоактивных элементов, как в земных кислых породах (гранитах). Вместе с тем нельзя было на основании лишь орбитальных исследований полностью исключить возможность существования ультраосновного или метеоритного вещества в этих районах.

Исследования Луны с орбит искусственных спутников были продолжены советскими станциями «Луна-11, -12, -14 и -15» (1966–1969 гг.) и пятью американскими аппаратами серии «Лунар орбитер» (1966–1967 гг.). Эти станции дали возможность получить детальные снимки больших площадей видимой и невидимой с Земли сторон Луны, определить аномалии ее гравитационного поля, изучить метеоритную и радиационную обстановку в окрестностях Луны. Полученные результаты позволили сделать вывод о реальности осуществления полетов пилотируемых космических кораблей. Началась также отработка возможности мягкой посадки космической станции в разных районах Луны, т. е. проведение различных маневров с изменением селеноцентрической орбиты («Луна-15»).

Исследование Луны и окололунного пространства с орбиты искусственных спутников Луны оказалось весьма перспективным, поэтому они продолжаются и в настоящее время («Луна-19» в 1971 г., «Луна-22» в 1973 г., «Луна-23» в 1974 г.).

Американская программа исследования Луны с орбиты ее искусственных спутников после полетов аппаратов «Лунар орбитер» осуществлялась с помощью командных модулей кораблей «Аполлон», а также небольших спутников, запущенных экипажами «Аполлона-15 и -16». На борту «Аполлона-15 и -16» находились приборы, позволявшие с помощью метода рентгеновского флуоресцентного анализа (примененного для исследования лунного грунта впервые на «Луноходе-1» в 1970 г.) измерять содержание ряда элементов в поверхностном слое лунного грунта.

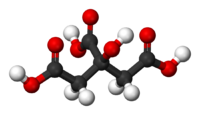

Однако следует отметить, что на «Луноходах» была реализована полная схема рентгеновского флуоресцентного анализа: там имелись как радиоактивные источники для возбуждения рентгеновского излучения грунта, так и детекторы для его регистрации. Американские же космонавты имели на борту лишь детекторы, а в качестве источника для возбуждения флуоресценции лунного грунта «использовалось» солнечное рентгеновское излучение (рис. 4), энергия которого достаточна для возбуждения лишь наиболее легких элементов — магния, алюминия, кремния. Кроме того, интенсивность рентгеновского излучения Солнца весьма непостоянна, в силу чего невозможно было проводить абсолютные измерения концентраций.

Рис. 4. Принцип измерения усредненного содержания химических элементов на больших участках лунной поверхности, использующийся при полете кораблей «Аполлон-15 и -16» (для облучения грунта «использовалось» рентгеновское излучение Солнца)

В американском эксперименте использовались три детектора с окнами, изготовленными из тонкой берилловой фольги. Ввиду того что кремний, магний и алюминий имеют очень близкое по энергии флуоресцентное излучение, для определения интенсивности линий этих элементов применялись алюминиевый и магниевый фильтры. С помощью специального источника периодически проводилась калибровка детекторов. Для контроля за интенсивностью рентгеновского излучения Солнца был установлен солнечный монитор, работавший в диапазоне энергий от 1 до 3 кэВ. Для получения энергетических спектров флуоресцентного рентгеновского излучения использовался восьмиканальный амплитудный анализатор.

Смотрите также

Биография и научная деятельность М.В. Ломоносова

...

Ассортимент, качество и состав тяжелых видов моторных топлив

Стандарт на котельное

топливо — ГОСТ 10585—75 предусматривает выпуск четырех его марок: флотских

мазутов Ф-5 и Ф-12, которые по вязкости классифицируются как легкие топлива,

топочных мазу ...

Возникновение и развитие науки химии

С незапамятных

времён человек,сталкиваясь с различными явлениями природы,накапливая сведения о

нихи об окружающих его предметах,всё чаще использовал их себе на благо.Человек

заметил,что под ...