Немного истории

Фармацевтическая промышленность является сравнительно молодой отраслью производства. Еще в середине 19 столетия производство лекарственных средств в мире было сосредоточено в разобщенных аптеках, в которых провизоры изготовляли препараты по только им известным рецептам, передававшимся по наследству. Большую роль в то время играли средства неродной медицины.

Фармацевтическое производство развивалось неравномерно и зависело от ряда обстоятельств. Так, работы Луи Пастера в 60-х годах 19 века послужили основой для производства вакцин, сывороток. Освоение промышленного синтеза красителей в Германии в последней четверти 19 века привело к производству лекарств фенацетина и антипирина.

В 1904 г. немецкий врач Пауль Эрлих заметил, что при введении некоторых красителей в ткани подопытных животных эти красители лучше окрашивают клетки бактерий, чем клетки животного, в которых эти бактерии живут. Напрашивался вывод: можно найти такое вещество, которое настолько “закрасит” бактерию, что она погибнет, но в то же время не тронет ткани человека. И Эрлих нашел краситель, который внедрялся в трипаносомы, вызывающие у человека сонную болезнь. Вместе с тем для мышей. на которых проводился опыт, краситель был безвреден. Эрлих опробовал краситель на зараженных мышах; у них болезнь протекала легче, но все же краситель был слабым ядом для трипаносом. Тогда Эрлих ввел в молекулу красителя атомы мышьяка – сильнейшего яда. Он надеялся, что краситель “утащит” весь мышьяк в клетки трипаносом, а мышам его достанется совсем не много. Так и случилось. К 1909 г. Эрлих доработал свое лекарство, синтезировав вещество, избирательно поражавшее трипаносомы, но малотоксичное для теплокровных животных – 3,3’-диамино-4.4’-дигидроксиарсенобензол. В его молекуле два атома мышьяка. Так начиналась химия синтетических лекарственных препаратов.

До 30-х годов 20 века в фармацевтической химии основное место занимали лекарственные растения (травы). В середине 30-х годов 20 века фармацевтическая промышленность стала на путь целенаправленного органического синтеза, чему способствовало обнаруженное немецким биологом Г. Домагком (19340) антибактериальное свойство красителя – пронтозила, синтезированного в 1932 г. Начиная с 1936 г. на основе этого соединения широко развернулись поиски так называемых сульфаниламидных антикокковых препаратов.

Смотрите также

Синтез м-нитробензальдегида

Данная

исследовательская работа проведена для получения м-нитробензальдегида и

подробного изучения свойств альдегидов, которые широко используются в промышленности, в органическом

синтезе и ...

Продукция установки УПН

Товарной

продукцией цеха подготовки, перекачки нефти является подготовленная нефть. В

зависимости от степени подготовки устанавливаются I,II,III группы нефти.

Согласно ГОСТ 9965-76 по показат ...

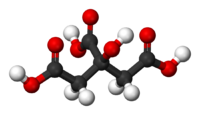

Жирорастворимые витамины

Витамины – это

низкомолекулярные органические вещества различной химической структуры, обладающие

разнообразным спектром физиологического действия.

«Vita»

- жизнь, «amin» - азот, то есть ...